不一樣的酷兒科幻情色-專訪鄭淑麗導演

2019/11/07

當酷兒電影遇上數位科技,將撞擊出什麼樣的新風貌?以前衛、實驗性、數位情色藝術為人所知的鄭淑麗導演,她的作品橫跨電影、裝置、網路等媒材,挑戰藝術語言,用女性主義、酷兒觀點、科幻幽默對待情色俗套,驚世駭俗又深具啟發。《LEZS》特別從女性與酷兒角度,邀請導演分享她的創作觀點。

LEZS:您曾經稱自己為數位漂流者(Digital Drifter),請問您提供一個怎樣的新角度來連結女性創作者與Digital Art 這個通常比較偏向男性的標籤?藝術家很常用Obsession來形容創作的初衷,您是怎麼開始對數位成癮的?

首先我並不同意「Digital」本身被貼上任何性別標籤,或自己被視為從事「男性媒材」創作的「女性」藝術家,任何媒材/媒介 都不該有任何二元的性別標籤。我了解當在關於藝術/數位藝術的體現上,性別的展現上有所落差,然而對我來說「Digital」其實是一個在媒介技術進展所得出來的結果。

我剛開始拍影片,是從底片攝影機8mm、16mm、35mm到可攜式捲帶錄影機等這種古老設備開始,再到hi-8,betacam攝影機錄影帶、betaSP等模擬電腦的裝置,而電子、電腦等數位媒介,都是當我進入網路藝術裝置、數位電影領域時一起出現的,這些媒材來到我面前,我只是使用了它們。

曾經我叫自己「高科技的原住民」,而我必須強調,我並不「擁有」而是「借用」這些科技,我欣賞、駭入、回收再利用那些通常動輒會影響幾百萬商業生意的「先進技術」。

Obsession這個字讓我聞到類似Calvin Klein的味道,我更傾向用「Possessed」來形容我和藝術創作的關係,終極地、堅決地、堅持地。

LEZS:創作的選題對您來說是自發性、直覺性的感官本能,還是會醞釀的觀察,特別是社會群體中的現象,然後再決定要不要對這個事件或議題發聲?您覺得不同性別的觀察者在切入創作的位置和角度最大的不同為何?

我創作的過程可以是相當直覺性、自發性的,但也同時是花很長時間觀察並做調查。我傾向在同一段時間裡去發展不同的作品,有些涉及許多研究,而有些則是瞬間的滿足感(為了我的理智)。我必須再次表明,我不願進入男性、女性創作者這樣的二元立場來討論我創作的方法和角度,但我還記得我的電影《I.K.U.》在2000年首映時,我的確曝露了我女性導演的身分,而這大大震驚了台下的觀眾。

LEZS:在《I.K.U》和《Fluidø》裡面時空背景都設定在未來(2030,2060),以科幻作為故事背景基調,對於科技、情慾的入侵和互動有多元想像,您覺得未來科技會是人類「性」的出路嗎?對您來說,對於人類身體的有限和極限是否是限制和框架?

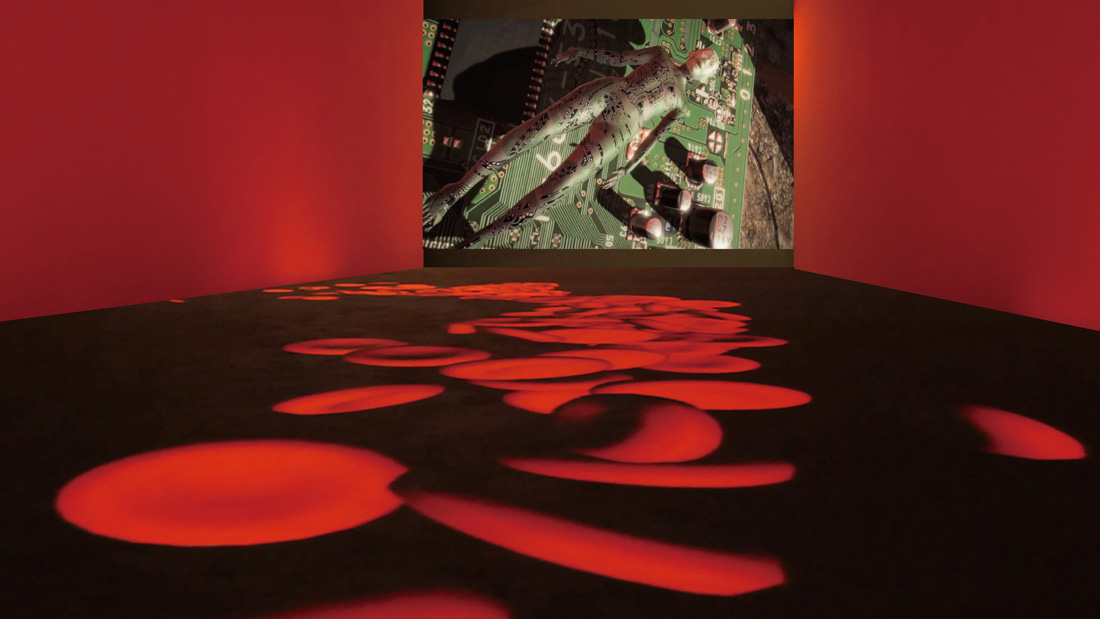

我確實很投入在科幻情色這一新的酷兒電影類別。《I.K.U.》(2000)提出身體是像電子硬體般的構造,身體部位可以替換,高潮是資料,可以為了需求藉由下載取得來消費;在《FLUIDØ》(2017)進一步拋棄所有的硬體機械設備,把程式碼、資料和裝置都埋入皮膚層底下。而目前正在發展的《UKI》,這個是《I.K.U.》的續篇,也是一個兼具表演/遊戲形式的劇場表演,同時我也在研究生物資訊學、生物工程、基因組學、微生物學等下一個身體重建的新領域。我們所知道的身體—靈魂的外殼已經被視為一個過時舊式的觀念。在做完這些功課和研究,重新檢視軌道後,我可能會自反烏托邦的墮落中意外發現一些新烏托邦的展望也說不定?

LEZS:通常您會為「女性的情色」在作品中安排怎樣的任務?抽離情色俗套的「情慾模式」,高潮被抽象化,抽離成為具有技術維度和數字規格的功能,其實想要展開怎樣的的論述?

在我早期的作品中,《Those Fluttering Objects of Desire》(1992年於Exit Art Gallery,1993年在Whitney Biennale New York展出),我把一群女性藝術家聚在一起,每個人貢獻一段建構在慾望與性慾上的單元,影片在改裝的情色Booth裝置裡播放,共有七個頻道,需要投幣觀看,一個美國Quarter硬幣(25分錢)能看3分鐘,影片總長共60分鐘;在《I.K.U.》裡,Genom’s BioNet Corporation基因公司派遣來蒐集人類高潮資料的編碼者,最終會被視為多餘的電子垃圾(E(electronic)trash)般被丟棄;在《UKI》一個劇場形式的表演/遊戲裡,被遺棄的I.K.U編碼者重寫程式,重新安裝自己,漫遊在E垃圾中時因為程式錯誤而逃脫,《UKI》揭露的是我們所熟知的硬體已過時,重新成為以滲透Gemom Corporation為目標的反向病毒,來取回他們自己的高潮資料。性被當作功能性的行為,高潮被收集為編列顏色的程式,而高潮是一種被高估的概念。

LEZS:在一次訪談中您提到觀眾(即使在西方歐美社會)對於女性性高潮畫面的接受遠低於男性,這件事情對於女性主義者來說是否仍是個難以突破的門檻?

我在影片《FLUIDØ》裡面所呈現的正面女性潮吹畫面,對於觀看者絕對是一個直接的挑戰,正視一個自我身體的「功能」,然而為什麼它必須被禁止展示或觀看?我的影像應該是「鼓勵」(但如果是「驚嚇」,ok)觀眾回家沖個澡,以愛與美好的方式觸摸探索自己身體的私密。《FLUIDØ》在台灣幾個場合放映後,我反而相當驚訝這個影片有它的觀眾存在。直到現在《FLUIDØ》從來還沒有在亞洲的其他國家上映過,但今年11月我將到東京明治大學進行幾場演講,期間我會一次性地在由Uplink Co.主辦在商業電影院中放映《FLUIDØ》,Uplink Co.同時也是2000年《I.K.U.》的電影製作公司,播映這個影片被視為對日本電影法律的審查制度全然性的違反行為,我們也會持續觀察它會怎麼樣影響日本的電影觀眾群。

■撰文/Stanley Kuo‧圖片攝影/Shu Lea Cheang、J. Jackie Baier

本文節錄自LEZS35〈性、監控與解放-鄭淑麗〉 ,閱讀全文,請購買雜誌。